Der EM e.V. bekommt jährlich etliche Anfragen, sich im öffentlichen Bereich für eine Seesanierung mit Effektiven Mikroorganismen (EM) zu engagieren. Leichter gesagt als getan: Bei größeren Projekten der Gemeinden braucht es fachmännisch belegtes Wissen sowie eine individuelle Kenntnis des betroffenen Gewässers, um die behördlichen Instanzen von dem Potenzial der EM zu überzeugen. Limnologischen Instituten reicht der Mythos aufbauender und abbauender Mikroben nicht aus. Weitere Informationen werden benötigt, um einerseits die Wirksamkeit von EM in Gewässern zu belegen und andererseits die zu beachtenden Faktoren zu bestimmen.

Der Pfuhler See ist ein acht Hektar großer Baggersee in der Nähe des bayerischen Ortes Neu-Ulm, dessen Sediment von engagierten EM-Kennern bereits seit 2015 über Dangos mit EM versorgt wird. Im EMJournal 74 wird darüber berichtet.

Da Gewässer verschiedene Größenordnungen und Ausprägungen haben, ein kurzer Hinweis, worum es hier NICHT geht: weder um den Swimmingpool noch um den kleinen Gartenteich, auch nicht um Flüsse oder Meere. Es geht um größere Binnengewässer, die ein weitgehend geschlossenes Ökosystem darstellen. Dennoch lassen sich die Erkenntnisse auf weitere Wasserstellen übertragen.

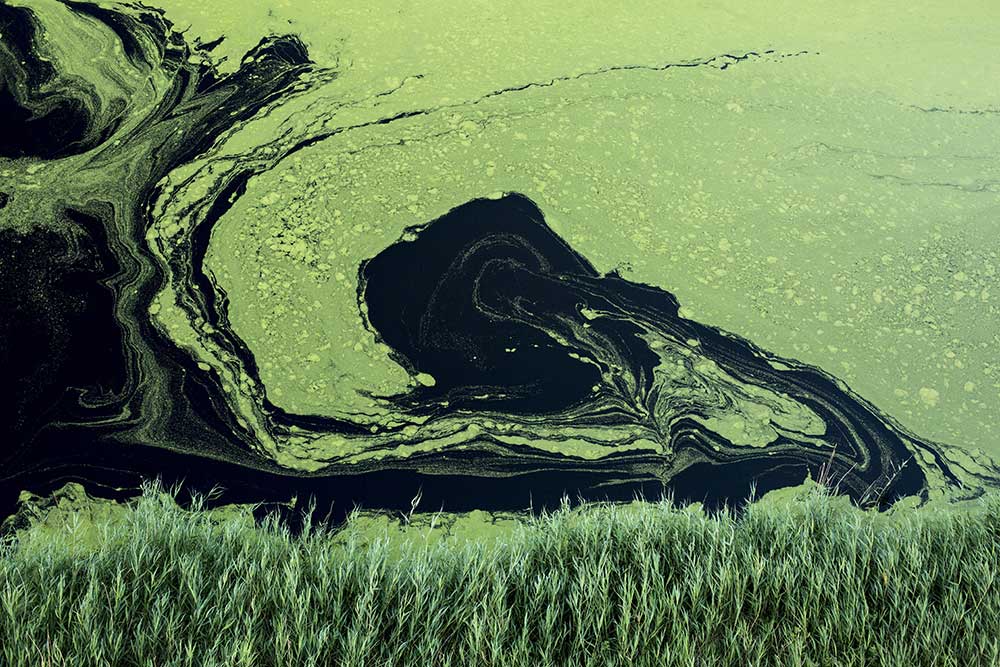

Die größte Schwierigkeit der Seen in Deutschland liegt nach wie vor im übermäßigen Nährstoffeintrag und der daraus folgenden Eutrophierung (Überdüngung). Hohe Konzentrationen der Nährstoffe Phosphor und Stickstoff können in stehenden Gewässern ein verstärktes Pflanzen- sowie Algenwachstum bewirken. Sichtbare negative Folgen sind eine starke Wassertrübung, Sauerstoffdefizite, Fischsterben oder allergische Reaktionen der Badenden. Eine unerwünschte Eutrophierungsfolge ist häufig eine immense Entfaltung von Blaualgen, die massive Oberflächenblüten bilden. Manche Stämme sind toxisch oder erzeugen Allergien. Sperrungen der betroffenen Badeseen sind die traurige Folge.

Durch verbesserte Klärtechnik sowie die Einführung phosphatfreier Waschmittel hat der Einfluss des Abwassers als Belastungsursache in den letzten Jahrzehnten zwar abgenommen, aber die Effekte rückläufiger Nährstoffeinträge in den Gewässern werden nur verzögert sichtbar. Phosphor wird im Sediment gebunden und löst sich langfristig wieder ins Wasser zurück. Diese Rücklösung kann ein Gewässer noch Jahrzehnte später zum Umkippen bringen, selbst wenn die eigentliche Zufuhr bereits reduziert wurde. Da Phosphor im Seekreislauf enthalten bleibt, sollte vorrangiges Ziel sein, die Neuzufuhr an Phosphor zu reduzieren. Potenzial dafür liegt in Nährstoffeinträgen der Kläranlagen ohne ‚Phosphatfällung‘ – einer Technik, bei der Phosphorverbindungen aus dem Abwasser gelöst und fest in den Klärschlamm eingebunden werden.

Verstärkt auftretende Starkregen können durch Abschwemmung von Boden sowie aufgebrachtem Dünger (wie Gülle) aus der Landwirtschaft zu einem vermehrten Eintrag von Phosphor in die Seen führen. Eine zunehmende Erwärmung des Oberflächenwassers durch Klimaveränderungen kann den Eutrophierungsprozess verstärken. Das Umweltbundesamt (UBA) verweist in der Broschüre Gewässer in Deutschland: Zustand und Bewertung von 2017 auf Daten der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) zum ökologischen Zustand von Seeflächen mit mehr als 500 Quadratmetern. Laut diesen Angaben befinden sich lediglich drei Prozent der bewerteten Seen in einem ‚sehr guten‘ sowie weitere achtzehn Prozent in einem ‚guten‘ ökologischen Zustand. Alle anderen Seen verfehlen den guten ökologischen Zustand hauptsächlich wegen zu hoher Nährstoffeinträge.

Die Angst vor dem freigesetzten Phosphor

Die Annahme, dass EM organisches Material im Schlamm abbaue und in nützliche Stoffwechselprodukte umwandele, kann tatsächlich zu einer Ablehnung einer Seesanierung durch die Behörden führen.

Zunächst ist es korrekt, dass sich durch direkt in den Schlamm geimpftes EM die Schlammschicht reduzieren lässt. Dabei wird Phosphor in das Wasser freigesetzt, das bislang im organischen Material am Grund des Sees gebunden war. Und genau hier liegen die Bedenken der Limnologen: Wo bleiben die Nährstoffe – beispielsweise Phosphor als Nahrungslieferant für Algenwachstum, die bisher im Schlamm gebunden waren? Da Mineralien nicht einfach verstoffwechselt und aufgelöst werden können, befürchten Wasserkundler, dass infolgedessen das Nährstoffangebot im freien Wasserkörper rasant ansteigt und das Gewässer nun erst recht zu kippen droht.

Während dieser Einwand – bei ausschließlicher Betrachtung der Freisetzung des Phosphors – berechtigt ist, gilt dies nicht bei Einsatz von EM. Wie nachfolgend ausführlich erläutert wird, haben EM die außergewöhnliche Fähigkeit, die mikrobielle Biodiversität deutlich anzuheben.

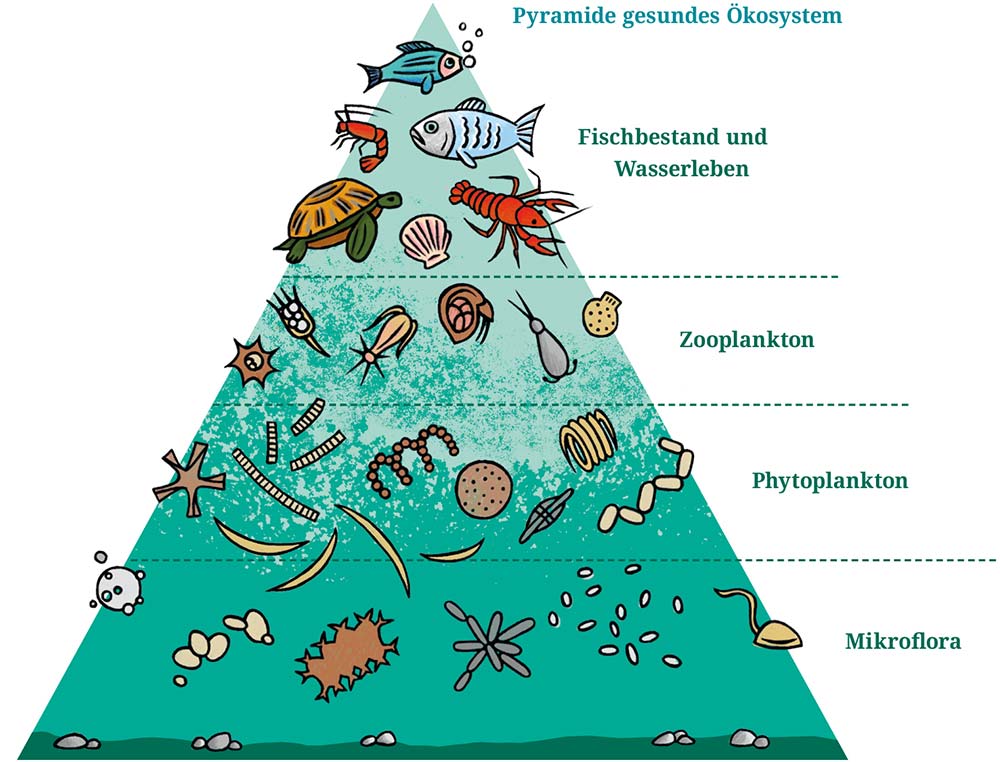

Funktionierendes Wasser-Ökosystem mit Selbstreinigungskraft. Eine reichhaltige Mikroflora bildet die Basis.

Der fehlende Sauerstoff im Sediment

Im Sediment eines Sees wird der Grundstein für seine Wasserqualität gelegt. Die im Sediment arbeitenden Mikroben mineralisieren die abgestorbene Biomasse. Sie arbeiten aerob und entziehen dem Gewässer Sauerstoff. Bei einem gekippten Gewässer (eutroph bis hypertroph) ist der Sauerstoffgehalt insbesondere in den tieferen Schichten gering oder nicht mehr vorhanden. Organisches Material fällt weiterhin an und so verwandelt sich das mikrobielle Milieu am Boden in eine anaerobe Zone. Diese wird von anaeroben fermentaktiven Fäulnisbakterien besiedelt, um eine Degradierung der Organik weiterhin zu gewährleisten. Diese Form der Fermentation produziert allerdings starke Alkaline, Methan sowie Ammoniak und steigert dadurch Oxidationsprozesse.

So wird diese Umgebung – außer für die spezialisierten Mikroben – unbewohnbar. Erschwerend kommt hinzu, dass diese Fermentationsprozesse in der Regel deutlich langsamer ablaufen als die aerobe Verstoffwechselung organischen Materials. So verbleibt letztlich ein Teil des organischen Materials am Grund und sorgt für eine langfristige Verlandung des Gewässers mit stechenden Gerüchen an der Oberfläche.

Dieses Hinweisschild steht am Unisee, einem beliebten Erholungsgebiet in Bremen. Der Text auf der genannten Website vom 14.05.2021 meldet ein Wachstum von Burgunderblutalgen und warnt insbesondere Hundebesitzer.

Blaualgen sind eine spezielle Art der Cyanobakterien, die grundsätzlich in niedriger Konzentration im Wasser zu finden sind. Unter entsprechenden Bedingungen breiten sie sich jedoch extrem aus.

EM verursacht eine vorübergehende „Healing Crisis“

Wie erwähnt, entstehen durch die Reduzierung des Schlamms zusätzliche Nährstoffe, die aufgrund der bereits hohen Phosphatbelastung eigentlich vermieden werden sollten. Eine kurze Phase des Übergangs folgt: Sie ist häufig an einer Wassertrübung erkennbar, die sich in der weiteren Phase der Sanierung auflöst. Der Unterschied zu der bisherigen Eutrophierung besteht in der Vielfalt der Mikroorganismen sowie der durch die EM-Technologie bewirkten Nährstoffe. Die EM Research Organization (EMRO) nennt dies Healing Crisis.

Erfolgsfaktor Fotosynthesebakterien

Wer behauptet, Sauerkrautsaft ließe sich ebenso wie EM nutzen, hat die besonderen Fähigkeiten der in EM enthaltenden Fotosynthesebakterien nicht genau betrachtet. Nur Milchsäurebakterien und Hefen würden in der stinkenden, fauligen untersten Schicht des Sees nicht reichen. Fotosynthesebakterien kommen natürlicherweise im Boden vor und sind ebenso entscheidender Faktor bei Gewässersanierungen mit EM. Sie können zwischen verschiedenen Stoffwechselformen wechseln und machen EM zu einer natürlichen Brücke: Anderen Bakterien werden Lebensräume erschlossen, die ansonsten für sie unwirtlich wären.

Die Fotosynthesebakterien in EM ermöglichen das Überleben der Milchsäurebakterien und Hefen. Sie sind in der Lage, sich in diesen anaeroben und stark oxidativen Milieus anzusiedeln und durch oxygene Fotosynthese vor Ort Sauerstoff zu produzieren. Die Fotosynthesebakterien nutzen in der Tiefe des Sees nicht nur die organische Masse sowie oxidative Beiprodukte anderer Mikroben, sondern ebenfalls den ultravioletten Bereich des Sonnenlichtes. So ermöglichen sie aeroben Bakterien die erneute Ansiedlung in den tiefen Gewässerschichten und eine graduelle Revitalisierung kann beginnen.

Sind Sie bereits Mitglied?

Ob in der Wasser- und Umweltsanierung, im gesundheitlichen Kontext, in der Tierpflege oder beim Reinigen – Effektive Mikroorganismen setzen lebensaufbauende Prozesse durch, regenerieren beliebige natürliche Umgebungen, fördern Wachstum und dämmen schädliche Milieus ein – ganz ohne Chemie!

Werden Sie Mitglied im EM e.V. und unterstützen Sie uns dabei, mehr Menschen von den beeindruckenden Effekten dieser Mikrobenmischung zu begeistern.

Artenvielfalt führt zu Nährstoffreduzierung

Die Geschwindigkeit der organischen Abbauprozesse im Sediment wird durch EM gesteigert. EM baut organisches Material, Ammoniak, Schwefelwasserstoff sowie andere oxidative Produkte ab und produziert Zucker (Polysaccharide), Aminosäuren sowie wichtige Mikronährstoffe. Diese – sowie freigesetzte Makronährstoffe wie Phosphor – nähren sowohl die eigene Population als auch andere zu diesem Ökosystem gehörende Mikroben. Der durch EM produzierte Sauerstoff bietet aeroben Mikroben neuen Lebensraum, die bisher keine Lebensgrundlage hatten. So steigert sich innerhalb kurzer Zeit die Mikrobenzahl und -vielfalt. Bisher verkümmerte notwendige Mikroorganismen und Phytoplankton leben auf und führen zu einer gesteigerten Biodiversität im Ökosystem.

Eine mikrobielle Artenvielfalt ist die Basis für ein breites Spektrum an Zooplankton und anderen Lebewesen. Je zahlreicher die Konsumenten in einem System sind, desto mehr Nährstoffe können im Kreislauf gebunden werden. Die exponentiell gesteigerte Mikroflora tritt in eine Nahrungskonkurrenz und führt zu einer Nährstoffreduzierung im Wasser. Nach einiger Zeit pendelt sich eine für das Gewässer gesunde Balance zwischen Nährstoffen und Lebewesen ein. Das Gewässer kann über einen längeren Zeitraum Phosphor langfristig an verschiedenen Stellen seines Ökosystems binden und somit seine eigene Biodiversität stabilisieren sowie den Trophiegrad modifizieren.

Wird die Blaualge ebenfalls durch EM gefördert?

Konkurrenz belebt auch hier das Geschäft: Durch die Nährstoffausscheidung der EM werden zahlreiche Bakterien und Algenarten gefördert, die direkt mit den Blaualgen konkurrieren. Dabei führt die sukzessive Reduzierung des Phosphats durch den Sedimentabbau sowie die gleichzeitige Steigerung der Artenvielfalt im Wasserkörper zu einem langfristigen Rückgang der Eutrophierung und in einem Zuge auch der Blaualge.

Dangos wirken im Sediment eines Gewässers. Diese etwa handtellergroßen getrockneten Kugeln – auch Bokashi-Bälle oder Mudballs genannt – bestehen aus Erde oder Schlamm, EM-Bokashi und flüssigem EM.

Mithilfe von Lanzen wird flüssiges EM in das Sediment des Gewässers gespritzt.

Anwendungsdauer

Eine Disbalance eines Gewässers, die sich über Jahrzehnte entwickelt hat, lässt sich naturgemäß selbst mit EM nicht von einem auf den anderen Tag beheben. Bis ein Ökosystem seine eigene Stabilität wieder erlangt, braucht es seine Zeit. Gewöhnlich zeigen sich jedoch bereits nach den ersten Anwendungen mit EM sichtbare Verbesserungen. Je nach Belastung des Sees reicht Dango-Werfen häufig nicht aus. Das Einleiten von flüssigem EM erreicht möglicherweise nicht das Sediment.

Erfolge wurden mit einer Kombination aus Dangos und einer Beimpfung des Sediments mit einem Lanzen-Boot erzielt (siehe Anwendungsbeispiel Luisenpark). Im Sanierungszeitraum sind kontinuierliche EM-Gaben empfehlenswert. Die Mengen können verringert und die Abstände größer werden, bis letztendlich ein äußerer Eingriff überflüssig wird. Nur so kann sich die natürliche Biodiversität dauerhaft entwickeln.

Erfolgsfaktor EM

Die EM-Technologie befasst sich bei der Sanierung größerer Gewässer hauptsächlich mit dem Bodensediment, denn hier liegt die Stärke der EM – als Bodenhilfsstoff. Dabei stellt EM keine dauerhafte Kompensation eines schlechten Ökosystems dar, sondern funktioniert als Impulsgeber für den Übergang zu einem inhärent-stabilen System.

Eine Gewässersanierung mit EM kann im Vergleich zu herkömmlichen Methoden wie dem Ausbaggern des Sediments eine einfache, kostengünstigere und vor allem ökologische Vorgehensweise sein, die auch in Kombination mit anderen Methoden einsetzbar ist. Leider ist es nicht einfach, öffentliche Entscheidungsträger für den Einsatz von EM zu gewinnen. Viel zu oft wird stattdessen der Badebetrieb seitens der Behörden eingestellt. Aufgrund dessen möchte der EM e.V. am (Dango-)Ball bleiben und als Ansprechpartner für mögliche Gewässersanierungen zur Verfügung stehen. Möglichen Zugzwang erzeugt die EU-Wasserrahmenrichtlinie WRRL 2000/60/EG. Sie zielt darauf ab, bis spätestens 2027 eine systematische Verbesserung des Zustands aller Gewässer zu erreichen. Bußgelder drohen, wenn das nicht passiert.

Aktiven Vereinsmitgliedern, Natur- und Umweltschützern, interessierten Bürgern sowie Ämtern, Behörden, Gemeinden oder Kommunen stellt der EM e.V. auf Anfrage einen Leitfaden für Gewässersanierungen im öffentlichen Raum mit EM zur Verfügung.

Autorin

Andrea de Moll, EM e.V.

Fachterminologie

Limnologie

Die Wissenschaft von den Binnengewässern.

Trophiegrade der Gewässer

Seen werden anhand des Nährstoffgehaltes an Phosphor, Stickstoff, Kohlenstoff sowie Schwefel und Sichttiefe in Trophiestufen eingeteilt. Phosphor ist dabei der begrenzende Faktor und wirkt in der Einordnung in Trophiestufen ausschlaggebend. Generell gilt, je weniger Sauerstoff zur Verfügung steht, desto mehr Pflanzennährstoffe enthält das Gewässer:

- Oligotroph sind Gewässer mit geringem Phosphorgehalt und geringer organischer Produktion. Das Pflanzen- und Algenwachstum ist begrenzt, daher auch der Artenreichtum. Ein klarer Bergsee mit groben Kieselsteinen ist meist oligotroph.

- Mesotroph steht für ein Gewässer mit einem etwas höheren Phosphorgehalt.

- Eutroph ist ein Gewässer mit einem hohen Phosphorgehalt und einer hohen Produktion an Biomasse. Der Grund des Gewässers ist mit einer anaeroben Faulschlammschicht überzogen. Der Sauerstoffgehalt am Ende des Sommers liegt meist lediglich bei dreißig Prozent.

- Hypertroph (polytroph) ist ein Gewässer mit einem starken Phosphorüberangebot. Der Sauerstoffgehalt wird durch die starke Biomassenproduktion fast gänzlich aufgebraucht, sodass es häufig zu Fischsterben in diesen Gewässern kommt.

Eutrophierung

Die Zunahme des Trophiegrades eines Gewässers wird als Eutrophierung bezeichnet. In der Geschichte eines Sees ist dies ein langsamer, natürlicher Prozess. Durch die Auffüllung des Seebeckens mit Sediment verringert sich sein Volumen (Verlandung). Dies führt zu einer natürlichen Zunahme des Trophiegrades auch bei gleichbleibendem Nährstoffeintrag. Übermäßiger Nährstoffeintrag führt zu einer schnelleren Eutrophierung.

Phosphor

Phosphor ist ein wichtiger Pflanzennährstoff, auch für Wasserpflanzen. Die Nährstoffe sind besonders lange wirksam, bleiben oft jahrelang im Ökosystem des Sees und werden mehrmals im Stoffkreislauf umgesetzt. Zu viel Phosphor beeinträchtigt die Wasserqualität. Das Element Phosphor gehört, chemisch betrachtet, zu den Nichtmetallen.